By Dr. Olamide SAMUEL

Vienna.Austria (London Post) – Seit fast acht Jahrzehnten prägen Atomwaffen die globale Sicherheitsarchitektur und verkörpern ein Paradoxon: Sie sind Instrumente der Vernichtung – zu schrecklich, um eingesetzt zu werden, aber zu strategisch wichtig, um aufgegeben zu werden. Die Debatte zwischen der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen und der nuklearen Abschreckung, die auf der Androhung von Vergeltung zur Konfliktverhinderung basiert, bleibt stark polarisiert. Diese Spannung stellt moralische Imperative gegen geopolitische Realitäten und wirft eine zentrale Frage auf: Ist ein Mittelweg möglich, der diese gegensätzlichen Visionen vereint? Durch die Untersuchung des historischen Kontexts, aktueller Beispiele wie Russland–Ukraine und Indien–Pakistan sowie möglicher zukünftiger Wege bewertet dieser Artikel, ob ein ausgewogener Ansatz Risiken mindern und Stabilität wahren kann. Mit etwa 12.500 Atomsprengköpfen, die von neun Nationen gehalten werden, sind die Einsätze enorm (Global Zero, 2023).|JAPANESE|TURKISH|HINDI|ENGLISH|

Historischer Kontext

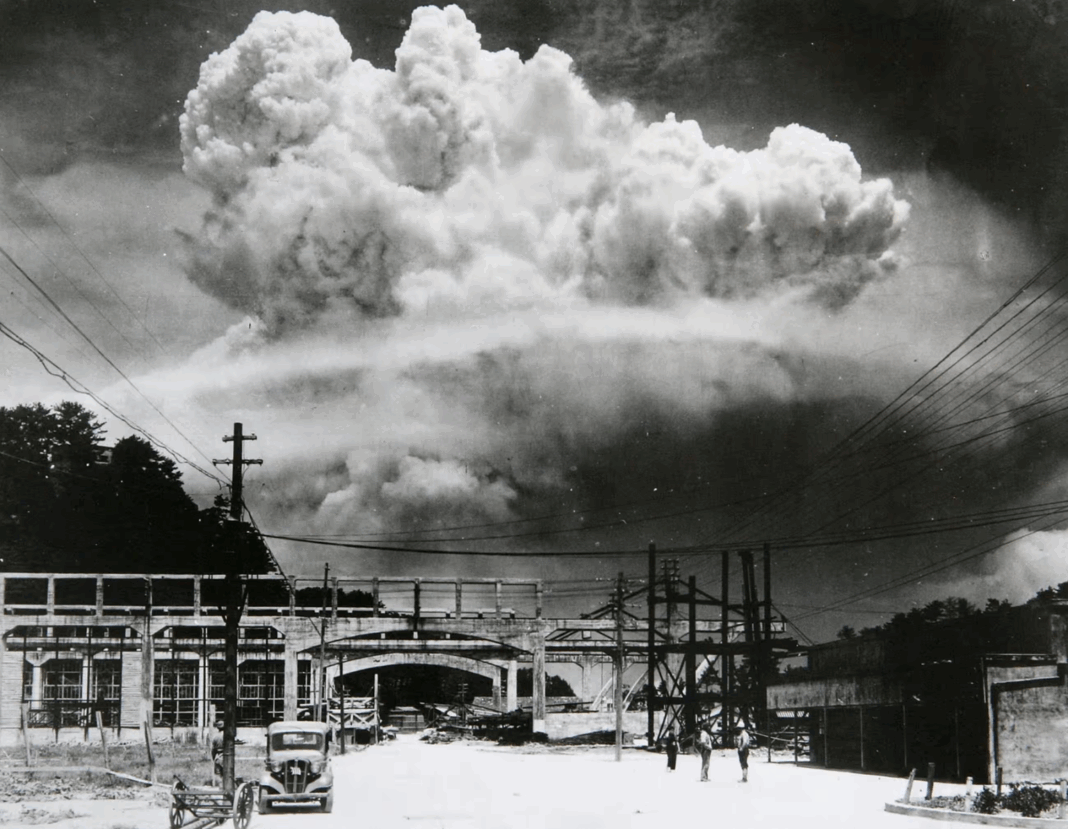

Atomwaffen entstanden während des Zweiten Weltkriegs durch das Manhattan-Projekt der USA, das 1945 in den Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki gipfelte, bei denen schätzungsweise 150.000–246.000 Menschen starben (Atomic Heritage Foundation, 2023). Diese Ereignisse – die einzigen kriegerischen Einsätze von Atomwaffen – offenbarten ihr katastrophales Potenzial. Der Kalte Krieg (1947–1991) führte zu einem Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion, die in den 1980er Jahren über 130.000 Sprengköpfe anhäuften (Rhodes, 1986). Die Doktrin der gegenseitig gesicherten Zerstörung (MAD) stützte die Abschreckung und stellte sicher, dass keine Seite einen Atomangriff initiieren würde, da verheerende Vergeltung drohte.

Die Kubakrise von 1962 brachte die Welt an den Rand eines Atomkriegs, zeigte die Zerbrechlichkeit der Abschreckung, bewies aber auch das Potenzial der Diplomatie, Katastrophen abzuwenden (National Security Archive). Es folgten wichtige Verträge: der Vertrag über das Verbot von Kernwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser (1963), der Nichtverbreitungsvertrag (NPT) von 1968 und der Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen (INF) von 1987, die Tests, Verbreitung und bestimmte Waffentypen einschränkten. Der Zusammenbruch des INF-Vertrags 2019 und das bevorstehende Auslaufen von New START im Jahr 2026 verdeutlichen jedoch die anhaltenden Herausforderungen in der Rüstungskontrolle (UN Disarmament Affairs). Atomwaffenfreie Zonen (NWFZ) in Regionen wie Lateinamerika und Zentralasien zeigen Fortschritte, doch Nordkoreas Arsenal, Irans Ambitionen und jüngste Spannungen unterstreichen die prekäre nukleare Ordnung.

Argumente für die Abschaffung von Atomwaffen

Befürworter der Abschaffung argumentieren, dass Atomwaffen eine existenzielle Bedrohung darstellen. Moderne thermonukleare Sprengköpfe wie die 50-Megatonnen-Tsar-Bomba übertreffen die Bomben von 1945 bei Weitem. Ein einziger Sprengkopf könnte eine Stadt verwüsten; ein regionaler Austausch könnte einen „nuklearen Winter“ auslösen, der die Landwirtschaft zusammenbrechen ließe und Millionen durch Hunger töten könnte (Carnegie Endowment, 2019). Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), die 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, weist auf Risiken wie versehentliche Starts hin und verweist auf Fehlalarme im Kalten Krieg sowie Schwachstellen bei „Start-auf-Warnung“-Systemen (ICAN).

Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) von 2017, der von 93 Staaten ratifiziert wurde, erklärt Atomwaffen für illegal – obwohl keine der atomwaffenbesitzenden Staaten beigetreten ist (United Nations, 2023). Ehemalige US-Beamte wie Henry Kissinger argumentieren, dass Abschreckung gegenüber nichtstaatlichen Akteuren wie Terroristen, die durch Vergeltung nicht abzuschrecken sind, weniger effektiv sei (Kissinger et al., 2007). Die Weitergabe von Nukleartechnologie an instabile Regime erhöht das Missbrauchsrisiko. Die Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs von 1996 stellte fest, dass der Einsatz von Atomwaffen „kaum mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar“ sei, was die ethischen Argumente untermauert. Die fortgesetzte Abhängigkeit von Atomwaffen lenkt Ressourcen von Herausforderungen wie Armut und Klimawandel ab und perpetuiert Angst sowie Misstrauen.

Argumente für die nukleare Abschreckung

Befürworter der Abschreckung argumentieren, dass Atomwaffen seit über 75 Jahren große Kriege verhindert haben. Die bipolare Struktur des Kalten Krieges, gestützt durch MAD, sorgte dafür, dass die USA und die Sowjetunion direkte Konflikte vermieden (Sagan & Waltz, 1995). Kenneth Waltz behauptet, dass Atomwaffen einen „nuklearen Frieden“ schaffen, da sie die Kosten eines Krieges prohibitiv machen. Die NATO-Strategie von 1949 betont die Abschreckung als essenziell für die kollektive Verteidigung und hält an einer nuklearen Allianz fest, solange Atomwaffen existieren (NATO, 2025). Die erweiterte Abschreckung – etwa durch den nuklearen Schutzschirm der USA für Verbündete wie Japan und Südkorea – hat die Proliferation eingedämmt.

Aktuelle Beispiele unterstreichen die Rolle der Abschreckung. Russlands Invasion in der Ukraine 2022 – ein Land, das 1994 im Rahmen des Budapester Memorandums sein sowjetisches Atomarsenal aufgab – zeigt die Risiken einer Abrüstung ohne Sicherheitsgarantien. Russlands nukleares Säbelrasseln, einschließlich Drohungen mit taktischen Atomwaffen, verstärkt die wahrgenommene Notwendigkeit nuklearer Abschreckung (Bulletin of the Atomic Scientists, 2024). Ähnlich zeigt die nukleare Pattsituation zwischen Indien und Pakistan – insbesondere während der Pulwama-Krise 2019, bei der beide Nationen Luftangriffe durchführten, aber eine Eskalation vermieden –, den stabilisierenden Effekt der Abschreckung in regionalen Rivalitäten (Carnegie Endowment, 2019).

Kritiker der Abschaffung warnen, dass die Eliminierung von Atomwaffen konventionelle Kriege erhöhen könnte, wie sie vor der nuklearen Ära in den Weltkriegen I und II stattfanden. Neue Technologien wie Hyperschallraketen erschweren die Abschreckung, unterstreichen aber die Notwendigkeit glaubwürdiger Zweitschlagsfähigkeiten (Global Zero, 2023).

Erforschung eines Mittelwegs

Die Kluft zwischen Abschaffung und Abschreckung deutet darauf hin, dass ein Mittelweg zwar herausfordernd, aber möglich ist – durch einen stabilisierten nuklearen Wettbewerb, bei dem Staaten gegenseitige Verwundbarkeit anerkennen und Maßnahmen zur Risikominderung verhandeln, während eine begrenzte Abschreckung aufrechterhalten bleibt (Carnegie Endowment, 2025). Der NPT und New START zeigen das Potenzial der Rüstungskontrolle. Eine Verlängerung von New START über 2026 hinaus und die Einbeziehung Chinas und Indiens könnten verlorenes Vertrauen wiederherstellen. Ein Vertrag über die Einstellung der Produktion von spaltbarem Material (FMCT) könnte die Herstellung neuer Nuklearmaterialien stoppen und die Vorräte verringern, ohne eine sofortige Abschaffung zu verlangen.

Die Reduzierung der Abhängigkeit von Atomwaffen ist eine weitere Strategie. Die USA und Russland, die über 90 % der globalen Sprengköpfe besitzen, könnten ihre eingesetzten Arsenale auf 500–1.000 reduzieren (Union of Concerned Scientists, 2023). „No-First-Use“-Politiken (NFU), wie sie von China und Indien übernommen wurden, könnten Ängste vor präventiven Angriffen verringern – obwohl die NATO aufgrund konventioneller Bedrohungen bislang davon absieht. Die Entschärfung von Sprengköpfen könnte versehentliche Starts verhindern; über 900 befinden sich derzeit in hoher Alarmbereitschaft – ein Risiko, das in den 1990er Jahren durch US-russische Bemühungen reduziert wurde. Die Ausweitung von NWFZs sowie Risikominderungsmechanismen, wie die US-russische Entflechtungshotline, die in Syrien genutzt wurde, könnten Spannungen stabilisieren.

Aktuelle Beispiele beleuchten sowohl Herausforderungen als auch Chancen: Russlands Aussetzung der New START-Inspektionen 2023 belastete die Rüstungskontrolle, doch Hintergrundgespräche verhinderten eine Eskalation während der Ukraine-Krise (United Nations, 2023). Das Waffenstillstandsabkommen zwischen Indien und Pakistan 2021 entlang der Kontrolllinie zeigt, dass vertrauensbildende Maßnahmen nukleare Risiken selbst in volatilen Regionen reduzieren können. Dennoch bleiben Misstrauen, technologische Fortschritte und Verifikationsprobleme bestehen – insbesondere, da bereits ein einziger versteckter Sprengkopf einen strategischen Vorteil bieten könnte.

Schlussfolgerung

Die nukleare Debatte spiegelt einen tiefen Konflikt zwischen Idealismus und Pragmatismus wider. Befürworter der Abschaffung betonen katastrophale Risiken und moralische Imperative, während Befürworter der Abschreckung auf Stabilität und Sicherheit verweisen – wie sie in den Dynamiken zwischen Russland–Ukraine und Indien–Pakistan sichtbar werden. Ein möglicher Mittelweg liegt in der schrittweisen Marginalisierung von Atomwaffen: durch die Wiederbelebung trilateraler Rüstungsgespräche zwischen den USA, Russland und China, die Durchsetzung der NPT-Verpflichtungen und die Bewältigung neuer Bedrohungen wie der Cyberkriegsführung. Wie General Omar Bradley 1948 warnte: „Wir haben Glanz ohne Weisheit, Macht ohne Gewissen erreicht“ (Bradley, 1948). Atomwaffen können nicht rückgängig gemacht werden, doch ihre Dominanz kann durch Zusammenarbeit, Transparenz und realistische Rüstungskontrolle reduziert werden. Der Weg zu einer atomwaffenfreien Welt ist lang, doch pragmatische Maßnahmen können die Kluft überbrücken und sicherstellen, dass die Menschheit Weisheit statt Fatalismus wählt.

Note:This article is produced to you by London Post, in collaboration with INPS Japan and Soka Gakkai International, in consultative status with UN ECOSOC.